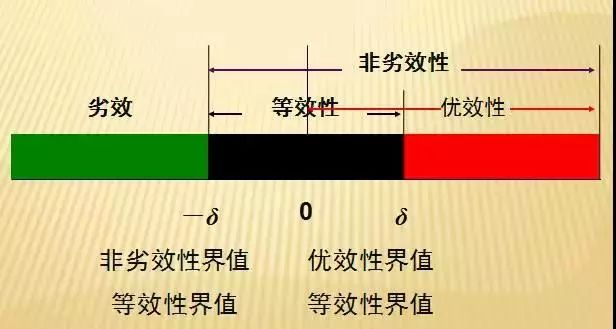

在評價臨床試驗的療效時,常用的假設檢驗有非劣效性試驗、等效性試驗和優越性試驗。

非劣效性試驗是檢查一種藥物是否不劣于另一種藥物的試驗,多用于具有客觀療效指標的臨床研究,如抗菌藥物的臨床終點、心血管治療中的不良事件、腫瘤治療中的死亡或進展等。非劣效性檢驗的原假設是,試驗藥物(T)的總體療效比對照藥物(C)差,且差為負值-(非劣效閾值)或更小;另一種假設是,試驗藥物的總體療效優于對照藥物,或雖差于對照藥物,但差異大于-。拒絕原來的假設,可以得出實驗藥物不劣于對照藥物的結論。

等效性試驗是檢查一種藥物的療效是否與另一種藥物的療效“相等”的試驗(實際上,差異不超過規定的閾值)。比如研究仿制藥與原研藥療效是否“相等”,小劑量代替大劑量的療效是否“相等”,短療程代替長療程的療效是否“相等”。原假設是總體參數之差超過或等于某研究者指定的等價邊界值,替代假設是總體參數之差小于該研究者指定的等價邊界值。為了解釋“等價”,需要同時進行兩個非劣效性檢驗,分別推導。只有當實驗藥物不劣于對照藥物,對照藥物不劣于實驗藥物時,才能得出兩種藥物“等效”的結論。

藥效試驗是檢查一種藥物是否優于另一種藥物的試驗。一般來說,療效檢驗常用于安慰劑對照試驗。藥效試驗最初的假設是,受試藥物(T)的總體療效與對照藥物(C)相當,或者受試藥物劣于對照藥物;另一種假設是,試驗藥物的總體療效優于對照藥物。拒絕原來的假設,可以得出實驗藥物優于對照藥物的結論。

優效、等效和非劣效試驗示意圖

以上三種檢驗是臨床研究中常見的研究假設,其中非劣效性檢驗應用最為廣泛。在臨床研究的具體應用中,研究者應明確三種檢驗之間的差異,并結合自身的研究設計和研究目的,選擇正確的檢驗方法和相應的統計分析技術,從而獲得合理的統計推斷和研究結論。

作者:金慧明杜/鄭州大學公共衛生學院